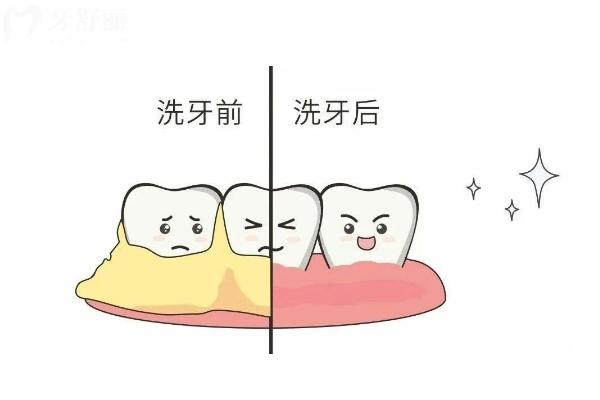

本文从口腔医学原理出发,客观分析洗牙与牙釉质的关系,拆解关于洗牙的五大常见谣言,为大众提供科学认知参考。

一、核心疑问:洗牙真的会损伤牙釉质吗?

1.洗牙原理与牙釉质的物理特性

通过超声波洁牙机产生20-45kHz的高频振动,击碎附着在牙齿表面、牙龈沟内的牙结石;

再通过高压水雾将碎石屑冲洗干净。

从硬度对比来看:

牙釉质莫氏硬度为5-6,是牙齿外层的坚硬组织;

牙结石莫氏硬度仅2-3,远低于牙釉质。

正常操作下,洁牙机头不直接接触牙釉质,仅作用于牙结石,物理层面不会造成牙釉质磨损。

2. 洗牙后敏感≠牙釉质损伤

牙结石长期覆盖牙颈部的牙本质区域,形成“假性保护”;

洗牙去除牙结石后,牙本质暴露,遇冷热酸甜刺激引发敏感。

这种敏感为暂时性,1-2周内随牙本质小管闭合会自行缓解,与牙釉质损伤无直接关联。

二、深度拆解:关于洗牙的五大谣言及科学破解

谣言一:洗牙会让牙缝变大——牙缝变宽是“假象”

破解逻辑:

假象成因:牙齿邻面缝隙本就存在,长期未洗牙时,牙结石会填满牙缝并压迫牙龈,掩盖真实间隙;洗牙去除牙结石后,原本被占据的牙缝显现,造成“变大”错觉。

不洗牙的风险:若长期不清理牙结石,其持续压迫会导致牙龈萎缩加剧,终形成不可逆的真性牙缝增宽。

谣言二:洗牙会导致牙齿松动——松动是牙周病的“信号”

破解逻辑:

暂时性固定的误区:牙周病患者牙齿周围的牙结石,会像“胶水”一样暂时固定松动牙齿;洗牙去除牙结石后,牙齿失去支撑,原本被掩盖的松动症状显现。

核心原因:松动的根源是牙周病已破坏牙槽骨、牙周膜等支持组织,洗牙仅是暴露问题,而非导致问题;若不及时洗牙控制病情,松动会进一步加重,甚至引发牙齿脱落。

谣言三:健康牙齿无需洗牙——日常清洁无法替代正规清理

破解逻辑:

日常清洁的局限:刷牙、使用牙线仅能清除牙齿表面70%左右的菌斑,牙齿邻面、牙龈沟等隐蔽部位的菌斑难以消除。

牙结石的形成:残留菌斑会在唾液矿物质作用下逐渐钙化,10-14天开始初步钙化,3个月左右形成成熟牙结石;牙结石是细菌“温床”,会刺激牙龈引发牙龈炎,长期发展为牙周炎。

谣言四:洗牙能让牙齿美白——洗牙的核心是“清洁”而非“美白”

破解逻辑:

洗牙的功能边界:洗牙仅能去除牙齿表面的外源性色素(如咖啡渍、茶渍、烟渍)和牙结石,复原牙齿自然颜色,而非改变牙齿本身色素。

美白的适用场景:若牙齿变色由内源性因素导致(如四环素牙、氟斑牙、牙髓坏死),需通过冷光美白、瓷贴面修复等正规治疗实现,与洗牙的清洁功能有本质区别。

谣言五:洗牙次数越多,牙齿损伤越大——规范操作下“次数低风险”

破解逻辑:

次数与损伤的无关性:在正规医疗机构由正规医师操作,洗牙次数与牙齿损伤无直接关联;次数的核心是匹配口腔健康需求,而非单纯“越多越伤”。

不同人群的频率建议:

牙周健康人群:每6-12个月洗牙一次,及时清除新生牙结石,避免牙周组织损伤;

牙周病患者:需根据病情重程度,遵医嘱缩短间隔(如每3-6个月一次),通过定期洗牙控制炎症,防止组织进一步破坏。

积极作用:规范的定期洗牙,能减少牙结石对牙釉质、牙龈的长期刺激,反而起到保护牙齿的作用。

洗牙并非“伤牙”手段,而是预防牙周疾病、维护口腔健康的必要措施。