在人生的黄金年龄35岁,牙齿缺失不仅影响咀嚼功能,还可能带来社交困扰。面对“装假牙还是种牙”的抉择,很多人陷入纠结。本文将从技术原理、适用场景、生活影响等多个维度展开分析,帮助您做出适合自己的选择。

一、修复方式的底层逻辑差异

种植牙和假牙的本质区别在于“替代牙根”的存在与否。种植牙通过外科手术将钛合金种植体植入牙槽骨,模拟天然牙的牙根结构,待3-6个月骨结合完成后,再安装基台和牙冠。这种仿生设计使其能像真牙一样承受咬合力,咀嚼效率可达天然牙的90%以上。

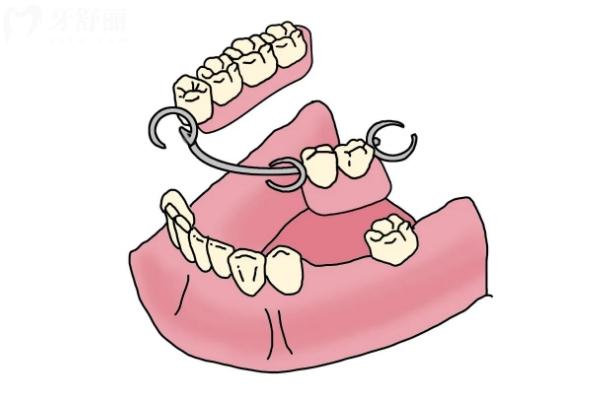

而假牙分为活动义齿和固定义齿两类。活动假牙通过卡环和基托吸附在黏膜上,患者需每天摘戴清洁。固定假牙则需磨削缺牙两侧的健康牙齿作为基牙,通过烤瓷桥或全瓷桥连接修复体。这两种方式都缺乏真正的牙根结构,长期使用可能导致牙槽骨萎缩。

二、35岁人群的特殊考量

生理机能与修复需求的平衡

35岁的牙槽骨仍处于相对健康状态,若缺失牙位骨量充足(骨高度≥8mm,骨宽度≥5mm),种植牙的成功概率可达95%以上。但需注意,长期缺牙可能导致每年约0.5-2mm的牙槽骨吸收,因此建议尽早修复。

职业与社交需求的影响

对于商务人士或教师等对形象要求较高的职业,种植牙的美学结果更具优势。其牙冠颜色和形态可定制,与邻牙浑然一体。而活动假牙的金属卡环和基托可能影响美观,固定假牙若设计不当还可能导致牙龈黑线。

经济成本与时间投入的权衡

种植牙的单颗费用通常在5000-30000元,是活动假牙的3-5倍。但从长期来看,种植牙维护得当可使用20-30年,甚至终身,综合性价比更高。假牙的使用寿命较短,活动假牙每5-10年需更换,固定假牙的寿命约10-15年。

三、种植牙的优势与挑战

革命性的功能复原

种植牙的咬合力传导方式与天然牙高度相似,能有效刺激牙槽骨,延缓骨吸收。这对于35岁人群尤为重要,可避免因缺牙导致的面部塌陷和衰老加速。

生活质量的显著提升

无需摘戴的特性让种植牙使用者告别了活动假牙的异物感和清洁烦恼。数据显示,92%的种植牙患者表示术后自信心明显增强。

技术门槛与风险控制

种植牙对医生技术和设备要求较高,需通过CBCT更准评估骨量,设计种植体三维位置。手术虽采用局部麻醉,但仍有感染、神经损伤等风险。不过,在正规医疗机构,这些并发症的发生率低于3%。

四、假牙的适用场景与局限

活动假牙:灵活但需妥协

活动假牙的大优势是适应症广,单颗、多颗或全口缺牙均可修复。对于经济条件有限或暂不适合手术的患者(如糖尿病未控制者),可作为过渡方案。但需注意,长期佩戴可能导致基牙松动和黏膜损伤。

固定假牙:美观与代价并存

固定假牙的咀嚼效率优于活动假牙,且无需摘戴。但需磨削邻牙,可能导致牙髓暴露或牙周问题。对于35岁人群,这种不可逆的损伤需谨慎评估。

特殊情况下的优选方案

若缺失牙位骨量重不足(如骨高度<5mm),或患有重骨质疏松、凝血功能障碍,假牙可能是独特选择。此外,妊娠期女性因激素变化,建议暂缓种植牙手术。

35岁的牙齿修复选择,本质上是对生活品质的投资。种植牙代表着对未来的长远规划,假牙则是当下需求的务实应对。