在日常口腔护理中,牙线作为清洁牙缝的核心工具被广泛推荐,但部分人群使用后会出现牙龈出血。若出血现象持续存在,并非单纯“操作不当”,而是牙周炎症未有效控制的关键信号。本文将从生理机制、健康危害、应对策略及长期维护四方面,系统解析这一“口腔警报”。

一、牙龈出血与牙周炎症的关联

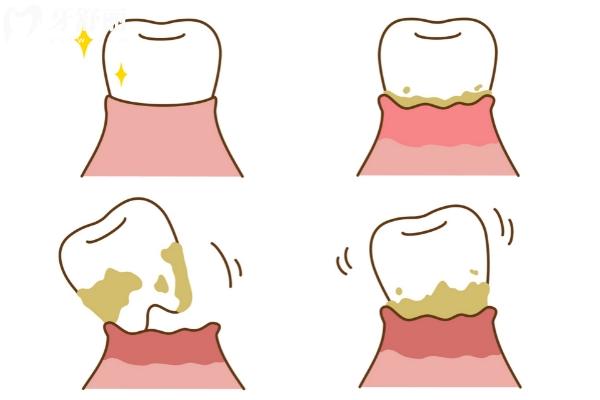

健康牙龈呈淡粉色、质地坚韧,正常清洁时不会出血。持续出血的本质是牙龈及牙周组织的炎症反应,核心诱因是牙菌斑与牙结石的长期刺激,具体发展可分为两个阶段:

早期:牙龈炎阶段

1.刺激源形成:牙菌斑若清洁不完全,会在牙缝、牙龈沟积聚,细菌代谢产生脂多糖、酶类等有害物质。

2.炎症反应启动:有害物质刺激牙龈,导致牙龈血管扩张、通透性增加,牙龈质地变脆。

3.出血表现:轻微机械刺激(如牙线摩擦)即可引发血管破裂,出现出血,此时炎症仅局限于牙龈表层。

进展期:牙周炎阶段

1.炎症深层侵袭:若牙龈炎未干预,炎症会突破牙龈,侵袭牙周膜、牙槽骨等支持组织。

2.牙周袋形成:牙龈与牙齿间出现病理性间隙(牙周袋),成为细菌滋生的“温床”,加剧炎症。

3.症状加重:除持续出血外,还伴随牙龈肿胀、口臭、牙齿松动,牙槽骨开始吸收(牙齿“支撑地基”受损)。

二、牙周炎症未控制的危害

口腔局部危害

1.牙齿脱落风险:牙槽骨持续吸收,牙齿失去支撑,终可能松动、移位甚至脱落。临床证实,牙周炎是成年人牙齿缺失的首要原因(超过龋齿)。

2.顽固性口臭:牙周袋内细菌代谢产生硫化物等异味物质,常规清洁无法消除。

3.口腔功能受损:牙齿松动导致咀嚼效率下降,影响营养摄入。

三、科学应对策略

1.正确使用牙线

取45厘米长牙线,两端缠绕左右手中指,留出5厘米工作段;

拇指与食指捏住牙线,呈“C”字形贴合牙齿邻面;

缓慢上下移动清洁(幅度不超过1毫米),避免用力拉扯。

辅助工具:牙缝刷(针对宽牙缝),弥补牙线清洁盲区。

2. 规范刷牙方式

牙刷毛与牙齿呈45°角,按压在牙龈与牙齿交界处;

小幅度水平颤动(每次≤1毫米),每个区域刷30秒;

每次刷牙≥2分钟,每天2-3次,搭配含氟牙膏。

3. 合理使用漱口水

短期使用含氯己定的医用漱口水;

日常可选用含茶多酚、氟化物的保健漱口水,辅助减少细菌。

三、定期复查与长期维护

牙周炎症具有 “易复发” 特点,即使治疗成功,仍需长期维护,具体要求如下:

定期复查频率

治疗结束后前 6 个月:每 3 个月复查 1 次;

炎症稳定后:每 6 个月复查 1 次;

复查内容:牙周袋深度测量、牙龈出血检查、牙菌斑 / 牙结石评估。

长期维护要点

坚持日常清洁:将牙线、牙缝刷纳入每日护理常规,避免清洁盲区;

调整生活习惯:减少高糖食物摄入(降低细菌繁殖速度),戒烟(吸烟会加重牙槽骨吸收);

及时处理异常:若再次出现牙龈出血,2 周内就医,避免炎症反弹。

结语

用牙线后牙龈持续出血,是身体发出的“健康警报”,绝非“小事”。忽视这一信号,可能导致牙齿脱落。唯有通过 “正确日常护理 + 及时临床治疗 + 长期复查维护”,才能有效控制牙周炎症,守护口腔健康与全身健康。